Corporate Carbon Footprint (CCF) und Produkt Carbon Footprint (PCF): die Basis Ihrer Klimastrategie.

Der erste Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität lautet: Emissionen messen, um sie managen zu können. Um klimaschädliche Emissionen systematisch zu reduzieren, müssen sie also präzise erfasst werden.

Im Zentrum dieser Datenerfassung stehen zwei Konzepte: der Corporate Carbon Footprint (CCF) und der Product Carbon Footprint (PCF). Obwohl beide Begriffe oft in einem Atemzug genannt werden, beleuchten sie die Emissionen eines Unternehmens aus unterschiedlichen Perspektiven. So erfasst der CCF die Gesamtemissionen der Organisation als Ganzes, während der PCF den detaillierten Fußabdruck eines einzelnen Produkts über dessen gesamten Lebensweg nachzeichnet.

Dieser Beitrag bringt Klarheit in die Begrifflichkeiten. Er zeigt die entscheidenden Unterschiede auf, erklärt die jeweiligen Anwendungsfälle und verdeutlicht, wie CCF und PCF als strategische Werkzeuge ineinandergreifen, um Reduktionspotenziale aufzudecken und den Weg für wirksame Klimaschutzmaßnahmen zu ebnen.

Der Blick aufs Ganze: Der Corporate Carbon Footprint (CCF).

Der Corporate Carbon Footprint (CCF), auch als Unternehmensklimabilanz bekannt, quantifiziert die Gesamtheit aller Treibhausgasemissionen, die direkt und indirekt durch die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens verursacht werden. Die Bilanzierung erfolgt für einen klar definierten Zeitraum, üblicherweise ein Geschäftsjahr, und wird in CO₂-Äquivalenten (CO₂e) ausgedrückt. Diese Einheit ermöglicht es, die Klimawirkung verschiedener Treibhausgase wie Methan (CH₄) oder Lachgas (N₂O) auf eine vergleichbare Basis zu stellen. Der CCF liefert somit eine umfassende Bestandsaufnahme der unternehmensweiten Klimaauswirkungen und bildet das Fundament für jede glaubwürdige Klimastrategie.

Um diese komplexe Bilanz systematisch zu erfassen und eine globale Vergleichbarkeit zu gewährleisten, hat sich die Gliederung nach dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol als internationaler Standard etabliert. Dieser teilt die Emissionen in drei Geltungsbereiche („Scopes“) ein, die sich nach der Quelle und dem Grad der unternehmerischen Kontrolle unterscheiden.

Scope 1: Direkte Emissionen aus eigenen Quellen

In Scope 1 werden alle Emissionen erfasst, die aus Quellen stammen, die sich im direkten Besitz oder unter der Kontrolle des Unternehmens befinden. Sie entstehen also unmittelbar im Unternehmen selbst. Dazu zählen:

- Stationäre Verbrennung: Emissionen aus der Verbrennung von fossilen Energieträgern in eigenen Anlagen, wie Heizkesseln, Blockheizkraftwerken oder Produktionsöfen.

- Mobile Verbrennung: Emissionen des unternehmenseigenen Fuhrparks, also aller Pkw, Lkw oder anderer Fahrzeuge, die dem Unternehmen gehören oder von ihm geleast werden.

- Prozessemissionen: Treibhausgase, die bei chemischen oder physikalischen Produktionsprozessen freigesetzt werden, beispielsweise bei der Zement- oder Ammoniakherstellung.

- Flüchtige Emissionen: Unbeabsichtigte Freisetzungen von Treibhausgasen, zum Beispiel durch Leckagen aus Klimaanlagen, Kühlsystemen oder bei der Förderung und dem Transport von Erdgas.

Scope 2: Indirekte Emissionen aus zugekaufter Energie

Scope 2 bilanziert die indirekten Emissionen, die bei der Erzeugung von Energie durch externe Versorger entstehen, welche das Unternehmen einkauft und verbraucht. Die Freisetzung der Emissionen findet zwar außerhalb des Unternehmens statt (z. B. im Kohle- oder Gaskraftwerk), wird aber dem Energieverbraucher zugerechnet. Die wichtigsten Quellen sind:

- Eingekaufter Strom

- Bezug von Fernwärme oder Fernkälte

- Eingekaufter Dampf für Produktionsprozesse

Scope 3: Alle weiteren indirekten Emissionen entlang der Wertschöpfungskette

Dieser Bereich ist der umfassendste und stellt für die meisten Unternehmen die größte Herausforderung bei der Datenerhebung dar. Scope 3 umfasst alle übrigen indirekten Emissionen, die als Folge der unternehmerischen Tätigkeit entstehen, aber aus Quellen stammen, die nicht im Besitz oder unter der Kontrolle des Unternehmens sind. Für viele Branchen, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe und im Handel, macht Scope 3 den Löwenanteil der Gesamtemissionen aus. Durch neue Berichtspflichten im Rahmen des Nachhaltigkeitsmanagements rückt die transparente Erfassung dieser vor- und nachgelagerten Emissionen immer stärker in den Fokus von Gesetzgebern und Investoren.

Das GHG Protocol unterteilt diesen Bereich in Kategorien, die sich in vor- und nachgelagerte Aktivitäten gliedern.

Wichtige vorgelagerte (Upstream) Aktivitäten sind:

- Eingekaufte Waren und Dienstleistungen: Die Emissionen aus der Herstellung der Rohstoffe, Vorprodukte und Dienstleistungen, die das Unternehmen einkauft.

- Transport und Verteilung: Logistikdienstleistungen, die von Dritten erbracht werden, um Materialien zum Unternehmen oder zwischen Standorten zu transportieren.

- Geschäftsreisen: Emissionen aus Flügen, Bahn- und Autofahrten der Mitarbeitenden.

- Pendelverkehr der Mitarbeitenden: Die Emissionen, die auf dem Arbeitsweg der Belegschaft entstehen.

Wichtige nachgelagerte (Downstream) Aktivitäten sind:

- Transport und Verteilung zum Kunden: Die Logistik der ausgelieferten Produkte.

- Nutzungsphase der verkauften Produkte: Die Emissionen, die bei der Verwendung der Produkte durch die Endkundschaft entstehen (z. B. der Stromverbrauch eines verkauften Laptops oder der Kraftstoffverbrauch eines Autos).

- Entsorgung der verkauften Produkte: Emissionen aus dem Recycling oder der Entsorgung der Produkte am Ende ihres Lebenszyklus.

Der CCF als strategisches Steuerungsinstrument.

Die Erstellung einer Unternehmensklimabilanz dient weitreichenderen Zielen als der reinen Erfüllung von Berichtspflichten. Sie ist ein zentrales Instrument für die strategische Unternehmensführung.

- Transparenz und eine solide Datenbasis schaffen: Der CCF liefert eine verlässliche und detaillierte Bestandsaufnahme der eigenen Emissionsquellen. Ohne diese Baseline wäre die Festlegung von wissenschaftlich fundierten Klimazielen (z. B. nach der Science Based Targets initiative) und die Entwicklung einer glaubwürdigen Reduktionsstrategie reines Rätselraten.

- Effizienzpotenziale und Kostensenkungen aufdecken: Emissionen sind oft ein direkter Indikator für den Verbrauch von Energie und Ressourcen. Die Analyse der Emissions-Hotspots zeigt somit auch, wo im Unternehmen Material- und Energieeffizienzpotenziale schlummern. Maßnahmen zur Emissionsreduktion führen daher häufig auch zu signifikanten Kosteneinsparungen.

- Klimabezogene Risiken managen: Die detaillierte Analyse, insbesondere der Scope-3-Emissionen, hilft dabei, klimabezogene Risiken in der Lieferkette zu identifizieren. Dazu gehören regulatorische Risiken wie steigende CO₂-Preise, aber auch physische Risiken durch klimawandelbedingte Störungen bei Lieferanten.

- Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei Stakeholdern aufbauen: Ein transparent veröffentlichter und nach anerkannten Standards erstellter CCF stärkt die Reputation bei allen relevanten Anspruchsgruppen. Investoren nutzen diese Daten für ihre ESG-Bewertungen, Kunden fordern zunehmend Transparenz über die Nachhaltigkeitsleistung, und für qualifizierte Fachkräfte wird das Engagement des Arbeitgebers im Klimaschutz zu einem immer wichtigeren Faktor.

Der Blick ins Detail: Der Product Carbon Footprint (PCF).

Während der Corporate Carbon Footprint die Klimaauswirkungen des gesamten Unternehmens erfasst, zoomt der Product Carbon Footprint (PCF) auf eine einzelne Einheit: ein spezifisches Produkt oder eine konkrete Dienstleistung. Der PCF, auch Produktklimabilanz genannt, quantifiziert die Summe aller Treibhausgasemissionen, die entlang des gesamten Lebenszyklus dieses Produkts entstehen – von der Wiege bis zur Bahre („Cradle-to-Grave“). Diese granulare Betrachtungsebene ermöglicht es, die Emissionsquellen und -treiber eines Produkts präzise zu identifizieren und gezielt zu optimieren.

Die Analyse des gesamten Produktlebenszyklus.

Ein glaubwürdiger PCF erfordert eine ganzheitliche Analyse aller relevanten Phasen, die ein Produkt durchläuft. Diese Lebenszyklusbetrachtung stellt sicher, dass keine wesentlichen Emissionsquellen übersehen und Problemverlagerungen von einer Phase in die andere vermieden werden.

Die typischen Phasen eines Produktlebenszyklus umfassen:

- Rohstoffgewinnung und -verarbeitung: Diese Phase beginnt bei der Extraktion oder dem Anbau der Rohstoffe (z. B. Erzabbau, Baumwollernte) und schließt deren Verarbeitung zu einsatzfähigen Materialien (z. B. Stahlerzeugung, Garnspinnerei) mit ein.

- Herstellung: Hier werden die eigentliche Produktion, die Montage und die Verpackung des Endprodukts betrachtet. Der Energieverbrauch der Maschinen, die bei den Prozessen entstehenden Emissionen und die Herstellung der Verpackungsmaterialien sind zentrale Faktoren.

- Transport und Logistik: Diese Phase umfasst alle Transportwege – von den Rohstofflieferanten zum Werk, zwischen verschiedenen Produktionsstandorten und schließlich die Distribution der fertigen Ware an Handel oder Endkundschaft.

- Nutzungsphase: Hier entstehen die Emissionen, die während des Gebrauchs des Produkts durch die Kundschaft anfallen. Bei energieverbrauchenden Produkten wie Fahrzeugen oder elektronischen Geräten kann diese Phase den größten Anteil am gesamten PCF ausmachen.

- Entsorgung und Recycling (End-of-Life): Diese letzte Phase bewertet die Emissionen, die bei der Entsorgung, dem Recycling oder der Wiederverwendung des Produkts am Ende seiner Lebensdauer entstehen.

Je nach Zielsetzung der Analyse kann der Betrachtungsrahmen auch eingegrenzt werden, beispielsweise auf einen „Cradle-to-Gate“-Ansatz, der nur die Phasen von der Rohstoffgewinnung bis zum Werkstor umfasst.

Der strategische Nutzen des PCF für Produkt und Lieferkette.

Die Berechnung eines PCF liefert wertvolle Einblicke, die weit über die reine Emissionszahl hinausgehen und als direkter Hebel für Verbesserungen dienen.

- Produktoptimierung und Innovation: Der PCF deckt die Emissions-Hotspots im Lebenszyklus eines Produkts auf. Unternehmen können so gezielt ansetzen, um Emissionen zu reduzieren.

- Transparente und glaubwürdige Kundenkommunikation: Ein nach Standards berechneter PCF ermöglicht eine faktenbasierte Kommunikation der Umweltleistung eines Produkts und schützt vor dem Vorwurf des Greenwashings.

- Optimierung der Lieferkette: Die PCF-Analyse schafft Transparenz in der Lieferkette und ermöglicht es, Lieferanten auf Basis ihrer Klimaleistung auszuwählen und gemeinsam an Reduktionszielen zu arbeiten.

- Erfüllung von Marktanforderungen: Insbesondere im B2B-Bereich fordern Kunden zunehmend PCF-Daten an, um diese in ihre eigene Scope-3-Bilanzierung einfließen zu lassen.

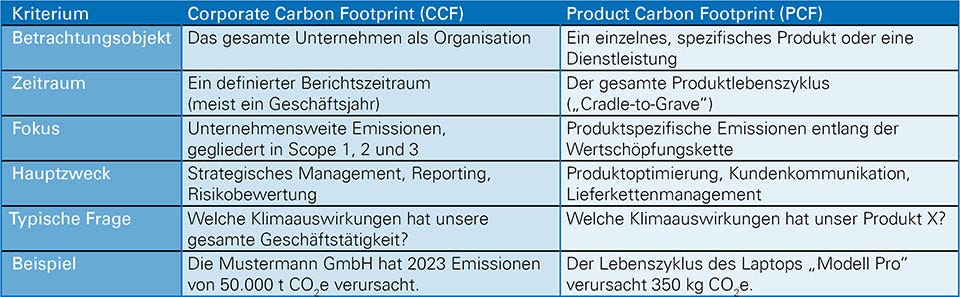

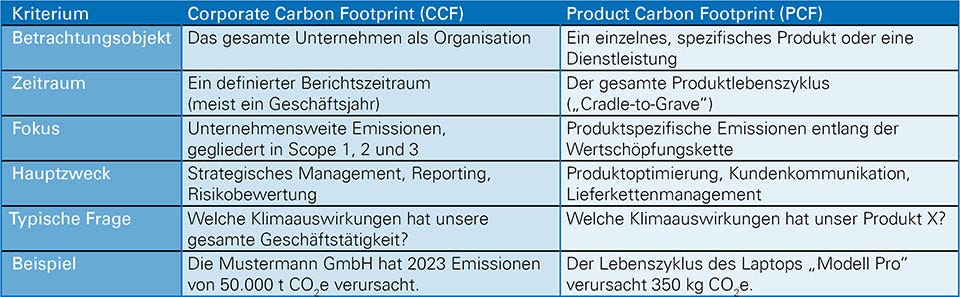

CCF vs. PCF: Die entscheidenden Unterschiede auf einen Blick.

Obwohl beide Kennzahlen auf der Messung von Treibhausgasemissionen basieren, unterscheiden sie sich grundlegend in ihrem Fokus, ihrem Anwendungsbereich und ihrem strategischen Zweck.

Das Zusammenspiel: Vom Produkt zum Unternehmen.

Eine isolierte Betrachtung von CCF und PCF greift zu kurz. In der Praxis sind beide Kennzahlen eng miteinander verknüpft und bilden zusammen die Grundlage für eine ganzheitliche Klimastrategie.

Die Product Carbon Footprints aller Produkte eines Unternehmens sind ein wesentlicher Bestandteil seiner Scope-3-Emissionen. Daraus ergibt sich eine klare strategische Schlussfolgerung: Ein Unternehmen, das seinen Corporate Carbon Footprint signifikant senken will, muss bei seinen Produkten ansetzen.

Der CCF liefert die Vogelperspektive und zeigt, dass gehandelt werden muss. Der PCF liefert die Detailansicht und zeigt, wo die wirksamsten Hebel für dieses Handeln liegen.

Chancen und Herausforderungen der Carbon Footprint Berechnung.

Die systematische Erfassung des Carbon Footprints ist kein reines Compliance-Thema mehr, sondern ein zentraler Baustein für den langfristigen Erfolg.

Die Chancen: CO₂-Bilanzierung als strategischer Hebel

- Wettbewerbsvorteile sichern: Transparenz schafft Vertrauen bei Kunden und stärkt die Arbeitgebermarke.

- Gesetzliche Anforderungen proaktiv erfüllen: Mit einer soliden Datenbasis sind Unternehmen auf Berichtspflichten wie die CSRD vorbereitet.

- Kosten senken und Effizienz steigern: Die Analyse von Emissionsquellen deckt oft auch Ineffizienzen im Energie- und Materialverbrauch auf.

- Klimarisiken systematisch managen: Eine detaillierte Analyse hilft, Risiken wie steigende CO₂-Preise zu identifizieren.

- Innovationen gezielt vorantreiben: Die Erkenntnisse liefern Impulse für die Entwicklung nachhaltigerer Produkte und Geschäftsmodelle.

Die Herausforderungen: Hürden in der Praxis

- Datenverfügbarkeit und -qualität: Die größte Hürde ist oft die Beschaffung verlässlicher Daten, insbesondere für Scope 3.

- Methodische Komplexität: Die korrekte Anwendung der Normen und die Auswahl der richtigen Emissionsfaktoren erfordern tiefgehendes Wissen.

- Ressourcenaufwand: Die Datenerhebung und -analyse bindet personelle Kapazitäten und kann Kosten für Software oder Verifizierung verursachen.

- Aufbau von internem Know-how: Das notwendige Fachwissen muss im Unternehmen oft erst systematisch aufgebaut werden.

5 Praxistipps zur Berechnung von CO₂-Fußabdrücken.

- Schrittweise vorgehen: Beginnen Sie mit dem, was greifbar ist. Für den CCF sind das meist die Scope-1- und Scope-2-Emissionen. Erweitern Sie die Bilanzierung dann sukzessive um die relevantesten Scope-3-Kategorien.

- Fokus auf das Wesentliche (Pareto-Prinzip): Führen Sie eine Wesentlichkeitsanalyse durch, um die größten Emissionsblöcke zu identifizieren. Konzentrieren Sie Ihre Bemühungen auf diese Hotspots, um die größte Wirkung zu erzielen.

- Bilden Sie ein interdisziplinäres „Klima-Team“: Eine CO₂-Bilanz ist kein Solo-Projekt. Binden Sie von Anfang an aktiv Kolleginnen und Kollegen aus Einkauf, Logistik, Produktion und Controlling ein. Ein festes Team mit klaren Verantwortlichkeiten sichert nicht nur den Zugang zu allen nötigen Daten, sondern schafft auch unternehmensweites Verständnis und Engagement.

- Datenmanagement von Anfang an planen: Dokumentieren Sie jede Annahme, jede Datenquelle und jeden Berechnungsschritt sorgfältig. Eine saubere Dokumentation ist die Grundlage für die Nachvollziehbarkeit und eine spätere externe Verifizierung.

- Pragmatismus statt Perfektionismus: Warten Sie nicht auf die perfekte Datenlage. Es ist besser, mit einer soliden Erstbilanz zu starten und diese über die Jahre zu verfeinern, als aufgrund fehlender Daten gar nicht erst anzufangen.

Fazit.

Der Corporate Carbon Footprint (CCF) und der Product Carbon Footprint (PCF) sind unverzichtbare Werkzeuge für Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Während der CCF die gesamte Organisation in den Blick nimmt und strategische Entscheidungen auf Grundlage umfassender Emissionsdaten ermöglicht, liefert der PCF detaillierte Einblicke in die Klimaauswirkungen einzelner Produkte. Beide ergänzen sich ideal und bilden zusammen die Basis für eine ganzheitliche und wirksame Klimastrategie.

Die klare Strukturierung nach internationalen Standards wie dem GHG Protocol ermöglicht nicht nur Transparenz und Vergleichbarkeit, sondern schafft auch eine belastbare Grundlage für die Erfüllung regulatorischer Anforderungen und die Umsetzung von Maßnahmen zur Emissionsreduktion. Unternehmen profitieren von Wettbewerbsvorteilen, Effizienzsteigerungen und einer nachhaltigeren Produktentwicklung.

Empfehlung.

Starten Sie jetzt mit der professionellen CO₂-Bilanzierung in Ihrem Unternehmen. Mit unseren neuen Praxisworkshops bauen Sie das notwendige Wissen auf, um eine verlässliche Basis für eine zukunftsfähige Klimastrategie zu schaffen.

Die Workshops bieten Ihnen direkten, praktischen Erkenntnisgewinn. Sie lernen nicht nur die Theorie, sondern wenden die Methoden zur CO2-Bilanzierung (CCF oder PCF) anhand realitätsnaher Beispiele selbst an.

Durch intensives Üben vertiefen Sie Ihr Verständnis und schaffen eine solide Grundlage, um Emissions-Hotspots zu identifizieren und erste Reduktionsstrategien abzuleiten. Melden Sie sich jetzt an:

- Praxisworkshop zur Berechnung eines Corporate Carbon Footprint (CCF)

- Praxisworkshop zur Berechnung eines Product Carbon Footprint (PCF)

Bestens qualifiziert wird Ihnen die Umsetzung im eigenen Unternehmen schnell und effektiv gelingen. Die Praxisworkshops eignen sich als Fortbildungen für Absolventen des Lehrgangs Klimamanager (TÜV) – Experte für Treibhausgasbilanzierung.

Beweisen Sie Ihr Können in der Sustainability Quest!

In der Sustainability Quest erfahren Sie, wie nachhaltiges Reporting mit Weitblick gelingt, wie echte Fairness in Lieferketten entsteht und wie sich Dekarbonisierung messbar gestalten und vorantreiben lässt. Wählen Sie selbst den Schwierigkeitsgrad und meistern Sie Ihr Nachhaltigkeitsabenteuer.